反修例運動爆發至今,近七千人被捕,不少將被落案起訴《公安條例》的相關條文,包括第18條「非法集結」和第19條「暴動」。但香港這兩條條文的法律定義,比起全球其他法治水平較高的地區,堪稱最為古舊和含糊。一直以來,《公安條例》都被詬病侵害市民基本權利,但為何仍屹立不倒?原來一切跟港英政府、中國政府不同時期的政治需要有關。

撰文:許創彥 本刊特約記者

「前面嘅示威人士注意,呢個係警方嘅警告,你哋正參與一場非法集結,請盡快離開,否則警方會使用適當武力進行驅散和拘捕!」

以上對白,在反修例運動半年間反覆出現。不只「非法集結」,在警方四點記者會上,聽慣聽熟的還有「暴動」、「藏有攻擊性武器」、「不反對通知書」等等。其實,這一系列警方嘮叨的「咒語」,均源於同一法例:《公安條例》。

這條警方理直氣壯引用的法例,其細節並不如此理直氣壯,短短三年,被國際社會炮轟兩次。2016年,末代港督彭定康批評條文過時,定義模糊,易被當權者濫用。一年後,全球12名法律權威,包括前英國大法官Charles Falconer、曾領導聯合國調查加沙衝突的南非憲法法院前大法官Richard Goldstone等更公開指《公安條例》侵害市民基本自由,違反《公民及政治權利國際公約》。

近月,香港泛民議員提出私人草案,修改條文定義和刑期上限以貼近國際標準,但成事機會渺茫。

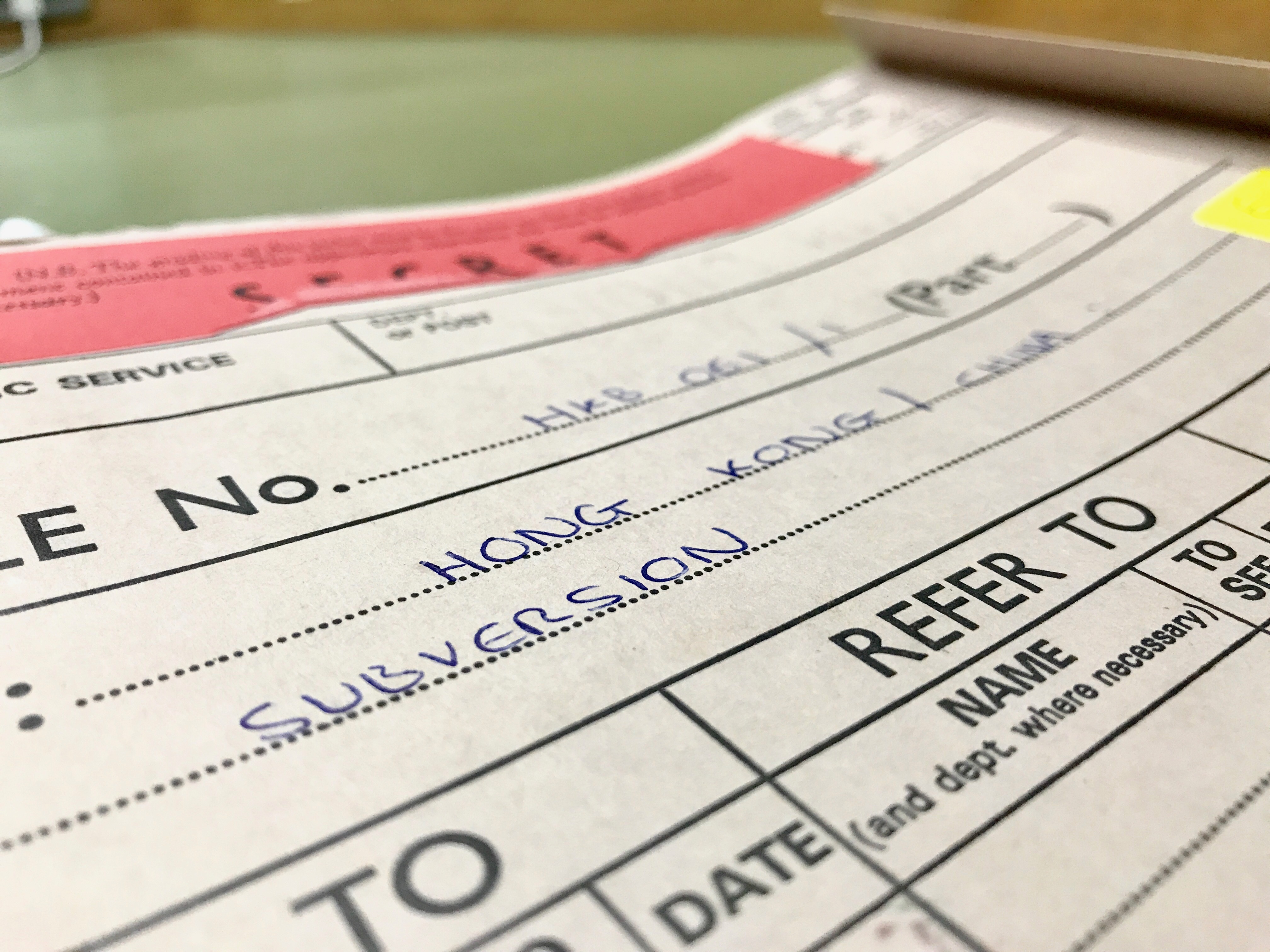

相反,條例被「加辣」,修訂被推翻,卻屢有前科。1995年,港英政府已意識到法例問題處處而作出修改,可惜未能順利過渡九七。「惡法」緣何能得中央祝福,坐上九七直通車?本刊記者專程到倫敦的英國國家檔案館,查閱解密檔案,為大家拆解《公安條例》的前世今生。

1948:縱容開槍

今天耳熟能詳的《公安條例》,於1967年才訂立,此前,有關公眾秩序的法律條文,散見於《維持治安條例》、《簡易程序治罪條例》以及《公安條例》和普通法。翻查它們的資料,可以清楚看到政治如何凌駕法治。

就以同名的《公安條例》為例,1948年設立,旨在防止戰火正酣的中國內戰餘波蔓延到香港,令社會不穩。誇張的是,條例簡單六頁,十三條條文,竟有四條連英國都不收貨。

當中,第11條被批評得最體無完膚,倫敦官員批語為「worst case of all」,內容大意如下:港督有權命令某地方的所有人,在某時間內疏散。不從者,警員可開槍,如他認為有需要(as may necessary)。

當年英國殖民地部看到條文後很詫異,指條文含糊,而且任何情況下疏散,也用不着開槍。1949年2月,在一份殖民地大臣Arthur Creech Jones寫給葛量洪的電報,甚至直言條文寫成這樣,「看來接近是邀請警員開槍」(seems almost an invitation to use firearms)。Jones其後提醒葛量洪要找適當時機,來修改條文。

結果,不夠三個月,修例念頭旋即煙消雲散。4月尾,在內戰勝算在握的中共在長江向英國軍艦開火,欲趕英國海軍出內河,是為「紫石英號事件」。事後,英軍遠東艦隊45死93傷,英國政府如夢初醒,驚覺「中國共產黨人在軍事上,比起他們接觸過的任何中國人都要危險」。

為防範這批危險人物和他們在香港的支持者,加上要維護自己在中國水域被掃地出門而受挫的帝國尊嚴,倫敦馬上改口,稱港督為免示人以弱,「在這個特別時刻,很難修訂條例」。結果四條強差人意的條文,由刪改變保留,背後原因在檔案中也清楚寫到:在共產勢力壓境下,香港難以獨善其身,「或會倏然出現罷工、動亂,甚至是恐怖主義行為」。所以,1948年《公安條例》修訂失敗。

1967:「非」法集結

當年英國人恐共的噩夢在1967年5月成真,當時在文革狂熱下,香港左派發動了一場逾半年的「六七暴動」,衝突、真假土製炸彈變成日常。港英政府認為原有條文力度不夠制衡左派勢力,為了「止暴制亂」,遂推出一條涵蓋更廣,包括維持公眾秩序、社團管制、管理遊行示威,處理非法集結、暴動的全新條例,這條《公安條例》一直沿用至今。

殖民政府此舉,符合現今撑警人士所說,「治亂世用重典」。抽空來說,這句話沒問題,但城大公共政策學系教授葉健民在〈「六七暴動」的罪與罰:緊急法令與國家暴力〉一文指出,假若為求治亂世,推出重典罔顧法治人權,卻是一個大問題。很可惜,67年《公安條例》的設立過程和內容,再次「政治行先」,且比起48年那次更粗暴。

首先,條例立法程序草率。一條關係到大眾遊行集會權利的法案,理應審慎,花更多時間討論,但立法局11月1日才一讀,短短兩星期,已經通過二讀三讀,17日正式生效。查看當年立法局文件,時任律政司羅弼時(Denys Roberts)在大會只簡略交代了法例條文有兩大來源,一是香港原有法律,二是從其他英聯邦國家引入;至於是哪條條文、從哪裏引入,一概付諸闕如。

語焉不詳是因為事實是令人尷尬的。以第18條的「非法集結」為例,就是第三世界的非洲國家,當年在非常時期所行使的非常手段。這條條例摘自兩個前英屬非洲殖民地──肯亞和中非聯邦國的尼亞薩蘭(今馬拉維共和國),是兩地英殖政府為打壓黑人獨立浪潮,宣布緊急狀態下大派用場的條文。

兩地對「非法集結」的檢控門檻非常低:一、三人或以上;二、 有共同目的;三、聚集令人相信將有可能破壞社會安寧(breach of the peace)。齊集三條件,即屬犯罪。

條文本身辣,豈料港英引入香港後再「加辣」,索性連「共同目的」也刪除掉。執法人員只要看到有三個人或以上,做了些擾亂秩序的行為,在警察眼中有機會破壞社會治安,就可拘捕,甚至起訴。最經典案例為1979年的「艇戶案」:七十年代末,油麻地避風塘艇戶因居住環境日益惡化,於是爭取加快上公屋。1月7日,他們聯合一眾聲援者,76人往港督府請願,但在路上被警方截停。由於警方相信他們可能「破壞社會安寧」,結果,兩架旅遊巴全部人,一律告非法集結。

40年後的今日香港,條文漏洞還未填補,於是令人嘩然的戲碼今年仍在上演:去年10月5日晚,有一家三口在大埔飯後散步,母親看到警察後指其為黑社會,雙方口角,警方隨即警告他們非法集結。

雖則他們一家(包括未夠十歲的兒子)最後沒被捕,但上述兩個案例恰好說明,在這條文下,市民很容易墮入法網。反觀現今其他走普通法的西方,他們已有一套相對清晰的「非法集結」標準。以澳洲維多利亞省為例,他們的《非法集會與遊行法》(Unlawful Assemblies and Processions Act)已明確列出,市民聚合的行動要是政治或宗教性質,聚集後作出其中一項行徑才算「非法集結」:一、藏有火器;二、管有攻擊性武器;三、公開展示任何旗幟、符號,或任何音樂去煽動宗教仇恨。

那麼,誰有權判定為非法集結,並進行驅散?在香港,是警察;在維省,是法官。法例續指,假如法官認定那聚集是違法,他會宣布決定,並給予15分鐘大眾離開,不作追究。15分鐘後,拒絕離開者才有機會被起訴,而即使被定罪,刑期也相對輕微,初犯最多判囚一個月,再犯亦不可超過三個月。事前通知,處理從寬,為的是保障每人集會權利,確保不被公權力侵害。

在英國,「破壞社會安寧」早在1361年出現,其後他們也曾以有機會「破壞社會安寧」的「非法集結罪」規範公眾集會。可是,經過法律界多年批評字義空泛後,政府在1986年作修訂,終把「非法集結」剔除條文,源於中世紀的「破壞社會安寧」也不再為法律用語。現在,若一群人,沒共同目的,在某場合使用或威脅使用武力,他們才有機會觸犯「武力妨擾公眾秩序罪」(violent disorder)。在場沒使用或威脅使用武力,他們並沒觸犯任何法例,不會被捕,免得無辜者被株連。

1970:暴動十年

種種爭議和漏洞,不是今天才看得出;其實,早在《公安條約》推出後一個月,政團、法律界的反響已很激烈,甚至鬧到倫敦。

1967年12月,英國資深國會議員Jon Rankin率先帶着三萬個香港革新會成員聯署到國會,代表他們表達對於條文的不滿。Rankin發言說,條文從非洲的緊急法令「夾硬」移植到香港,可是「香港的情況跟肯亞獨立前的狀態風馬牛不相及」。立法方向出錯,再好的法例也只會令大眾受害,不單不能保障香港百姓安全,更會「令熱愛和平的香港市民也成為潛在罪犯」。正如這條新訂的《公安條例》。

香港革新會打響第一炮後,到國際法學家委員會的英國分部Justice接力。他們批評《公安條例》賦予警察過多權力管制公眾集會,特別條文過鬆的字眼,令警方能夠隨時干預公眾集會和逮捕市民。之後,英國國會再有Frank Allaun加入戰團,他於68年12月和69年2月,兩次敦促港英政府修改《公安條例》。

面對四方八面的抨擊,英國外交部和港英開展修例研究。翻看檔案,連英方也承認,這次修例是帶著「強烈的政治意味」(strong political implication),於是背後的考量、應該修改哪一條條文,又再次跟政治形影不離。當時出現的情況是,明明外交部都承認某些條文粗疏,跟英式法治要證明一個人「犯罪意圖」(Mens Rea)的原則基本牴觸,但在防範中方暴力死灰復燃的大前提下,都要磋商修不修改。輾轉到1970年,修訂才定下來,律政司把修訂草案交上立法會,坦言原有條文「唔完美,有改善空間」。

如果詳細審視,70年修訂充其量只是小修小改,如收窄警察禁止市民展示旗幟橫額的權力;釐清「集會」定義,給予喪禮等場合的特別處理;點明市民在被控藏有攻擊性武器後,可有抗辯理由等等。

修改表面上更貼近國際標準、 趨於保障人權,但背後魔鬼在細節。今天留有的「惡法」,有些實際上都是當年的修訂,最明顯的便是把「暴動罪」修訂到最高刑罰十年。

暴動十年是什麼概念?舉例「嚴德偉案」。1967年5月17日, 嚴德偉在南九龍裁判署審議人造膠花廠非法集會當日,領導群眾襲擊在場警員,自己更投擲汽油彈,結果被判暴動罪成。當時67年版本的《公安條例》還未面世,於是法庭按48年版本判到最高:兩年。

他其後不服上訴。上訴判詞(R v Yim Yak Wai)中記載,嚴德偉代表律師援引Gunston以R v Graham and Burns (1888),指當年倫敦特拉法加廣場五萬人暴動,50至60警員受傷,主事者Graham和Burns都只不過判刑六星期,直言嚴德偉德兩年刑期,跟他「罪行的嚴重性不合比例」。

可上訴庭法官不以為然,反指暴動的判處,在不同時空,有不同考量。考慮到要維護政權威信,以及要令刑罰具阻嚇性來防微杜漸等因素下,法官駁回上訴,但判詞結尾認「刑期是嚴苛的」(This sentence is a heavy one)。

修訂後的條文還說明,只要「非法集結」實質是為了「破壞社會安寧」,就是「暴動」。正如上文提及,在「非法集結」缺少「共同目的」,加上「破壞社會安寧」字義過寬的背景下,只要有做過暴力行為,就隨時可以被控告暴動。「莫嘉濤案」便為一例。

2016年大年初一,旺角騷亂。當時17歲的莫嘉濤和約200人在山東街跟警察對峙,期間莫嘉濤向警方扔磚頭和水樽等雜物。由於他在旁有超過三個人,而他投擲物品那刻「破壞」了「社會安寧」,結果他的暴動罪成,判囚四年三個月。

聆訊期間,辯方嘗試拿回在法例中被刪走的「共同目的」來抗辯。辯方以2012年「梁國華案」作參考,指當年林文瀚法官還是點明,要論證一個人「非法集結」(或其後演變成「暴動」),還是要論證他們之間有着「集體性質」(corporate nature of the offence)。儘管主審「莫嘉濤案」的郭偉健法官接納說法,但其後指林官的「集體性質」或「共同目的」,按他理解不一定要證明他們做此行動前是基於共同信念或訴求;「甲的目的是為了傷害警員,乙為了逞英雄,丙只是貪玩,他們最終目的並不相同,但只要他們意圖共同向警員投擲磚頭,他們便是有着共同目的」。

但「意圖」跟「目的」完全一樣嗎?從判詞得不到答案。遺憾是法律條文欠缺一個嚴謹規定,讓每個使用過暴力的人都可被告暴動,隨時面對極長的十年刑責。

反觀英國,雖然在礦工大罷工(1984-1985年)後,引入香港的十年暴動刑罰,但至少對暴動定義清晰很多:一、三人不能反映暴動的嚴重性,至少十二人或以上;二、每個使用或威脅使用武力的人,必須證明背後有共同理念/目的,一個路人隨意走過扔一塊磚,不能被視為跟在場人士有共同目的;三、使用的武力,必須要令在場一個神志清醒的人畏懼人身安全;四、「破壞社會安寧」定義不夠清晰,不能成為定罪基礎。

門檻提高,就是不希望每人動輒得咎,被公權力隨意控告,隨時墮入十年囹圄。這跟49年來也沒檢討條文的香港,差異甚明顯。

1991:死不悔「改」?

但時移世易,到九十年代,英國已知道條文不可這樣下去。

隨着中國武力威脅漸退,香港社會愈趨穩定,《公安條例》的守舊和違反國際人權標準等問題日漸突出。最新解封的英國檔案載,1991年,駐京英國外交官寇大偉(David Coates)更直接承認條例過時,某程度令人尷尬(an obsolete, and in some ways embarrassing, area of Hong Kong law)。

加上,香港公民意識提升,開始不服條例。九十年代始,港英遂有意修訂這一政治意味極濃的條例,1991年先從條例技術部分着手,比如計劃提高遊行集會需要申報人數、取消對具政治含義的衣飾規管、廢除遊行集會的發牌制度等。本以為此舉眾望所歸,冷不防殺出個程咬金——阻撓者竟是條例原要防範的中共。

中方不願放寬《公安條例》,原因是不信任香港人,尤其是在六四時目睹香港人熱衷支持內地民運,這可見於中方多次向英國投訴支聯會活動:1990年5月20日,單車遊行紀念北京戒嚴一周年,中方指「顛覆反華」;5月21日,集會紀念支聯會成立一周年;5月26日,維園展覽中國民主之路,罪名皆是「顛覆反華」。

同時,中方要求英方取締支聯會所有活動,最終連英國外交官也受不了,在電報抱怨:「我們明白中國難以理解,香港人確實很享受表達自由。只要沒犯法,他們絕對有權表達推翻戴卓爾夫人、港督衛奕信或英女王的想法。」

不過,英方多番解釋,注定是對牛彈琴。檔案指,中方對這種「香港人擁有表達自由」的說法不為所動(not convinced),並認定港英放寬《公安條例》是衝着中方而來。結果,在「遊行示威即顛覆反華,英國放寬遊行示威即縱容顛覆反華」的「中國邏輯」下,港英在1991年連最簡單的修例都遇上巨大阻力。

這些修訂要兜轉到95年,在對華態度較強硬的彭定康治下才得以實行,當中包括30人以上遊行和50人以上的集會不用警方發牌,改以七日前通知警務處。

究竟95年香港、英國、中國三方角力如何,最後令修訂成功?由於大量相關資料仍未解封,確實內情還未可知曉。但唯一肯定的是,中方對此自九十年代已有防範,並逐步部署如何在97年前,把港英放寬過的條例,再一次收緊。

其中一份2018年解封的檔案,記載了中國政府相關部署的傳言:1990年3月,英國外交部助理法律顧問Jill Barrett跟大律師公會前主席張健利午膳。席間,張健利說中方已在香港秘密設立了一個機構,審視香港所有法律條文,研究哪些符合《基本法》,得以順利過渡。他續指,中方經已向不少社會賢達招手,希望他們加入。

不管秘密機構一說孰真孰假,鐵錚錚的事實卻是中方認定95年的《公安條例》不能過渡:1997年6月14日,回歸前半個月,中方在深圳自行開的臨時立法會,一日三讀通過《1997年公安(修訂)條例草案》,復辟不少條文,如集會遊行須得警務處長批准。為了有所區別,中方不稱此為發牌制度,給了它一個舊酒新瓶的名字:「不反對通知書」。

於是,一切回到原點:遊行集會的緊箍咒借屍還魂,古舊的「非法集結」、「暴動」原封不動。不同的是,這頭港英一手造成的怪物,順利轉讓當年打壓對象中共。The rest is history,你懂的。

參考資料:

CO 129/616/4: Public Order Ordinance, 1948

CO 129/616/5: Public Order Ordinance, 1948: Proposed Amendments

FCO 40/2821: Public Order Ordinance in Hong Kong

FCO 40/230: Emergency Legislation and Public Order Ordinance Discussions

FCO 40/31092: Hong Kong Bill of Rights,2018年3月解密

FCO 40/3188: Future of Hong Kong: Public Order Ordinance,2019年5月解密

FCO 40/2932: Political Activism: Accusations of Subversion in Hong Kong,2019年5月解密

李駿碩:<六七與旺角——談暴動罪的演化,與並列歷史之可能>,端傳媒,2018年6月22日,

https://theinitium.com/article/20180622-opinion-public-order-act/

「講座分享 | 公安條例暴動罪淺析」,2019年10月27日,https://medium.com/@zina9/%E8%AC%9B%E5%BA%A7%E5%88%86%E4%BA%AB-%E5%85%AC%E5%AE%89%E6%A2%9D%E4%BE%8B%E6%9A%B4%E5%8B%95%E7%BD%AA%E6%B7%BA%E6%9E%90-58b8485c2e07

葉健民:〈「六七暴動」的罪與罰:緊急法令與國家暴力〉,《胸懷祖國:香港「愛國左派」運動》(香港:牛津大學出版社,2014年),13-32。