撰文:張維迎 著名經濟學者、北京大學光華管理學院院長

經濟學告訴我們,理性人不會做「殺敵一千,自損八百」的事。如果你的對手對你提出威脅,你知道這種威脅如果付諸行動,對方同樣會付出代價,即使他的損失比你小,你大可一笑了之,不要被它嚇住,因為理性人在任何情況下都不會將這樣的威脅付諸行動,就像沒有人為了打死一隻老鼠打碎一個精緻的盤子。

但經濟學家的預測與現實中人們的決策有很大距離。現實中,不僅「殺敵一千,自損八百」的事比比皆是,甚至「殺敵八百,自損一千」的事也時有發生。

作為經濟學者,我當然承認理性的力量;我甚至認為,理性是人類的希望。但我也愈來愈認識到,理性的力量是有限的。理性可以解釋均衡,但不能解釋非均衡;理性可以解釋許多常規的小決策,但無法解釋非常規的大決策;理性能解釋「遺傳」,但不能解釋「變異」。

比如,理性可以解釋某種產品的價格如何隨供求條件的變化而變化,但無法解釋股票市場的崩潰;理性可以解釋工人為什麼願意受資本家的「剝削」,但無法解釋工人階級的領導者為什麼要徹底消滅「資本家階級」,從而讓大量工人失去就業的機會;理性可以解釋交戰雙方(或多方)為什麼會達成停戰協議,但無法解釋戰爭為什麼發生;理性可以解釋希特拉為什麼會失敗,但無法解釋希特拉當初為什麼能上台;等等。

戰爭的例子特別能說明問題。根據理性人模型,國與國之間不可能發生戰爭。這是因為,理性人不可能對戰爭的後果有不同的看法。既然如此,預期自己會輸的一方或者壓根就不會挑起戰爭,或者會一開始就乖乖投降,因而預期自己會贏的一方根本就沒有必要發動戰爭。

理性的力量之所以有限,是因為真實世界中,人的行為不僅受理性的影響,也有「非理性」的一面。這裏的「非理性」,是相對於經濟學定義的「工具理性」而言,也就是決策不是基於邊際成本和邊際收益的計算。之所以不是基於邊際成本和邊際收益的計算,或者因為這樣的計算根本不可能,或者因為即使可能,當事人也置之不顧。

當然,如果我們願意改變經濟學關於理性的定義,比如用海耶克的「演化理性」替代主流經濟學的「工具理性」(或「構建理性」),有些看上去「非理性」的行為可能是理性的,但那樣的話,經濟學的「理性人模型」就得重新構造。

結合海耶克的知識論和心理學家的研究成果,我將這些「非理性」因素概括為四個陷阱:自負陷阱,自尊陷阱,信仰陷阱,群思陷阱。這四個陷阱之所以值得重視,是因為它們不僅影響着個體的生存,更影響着人類的歷史進程。無論是過去還是可以預料到的將來,它們不會被理性徹底戰勝,也不會因為大數定律被過濾掉。

自負陷阱

決策需要訊息,但大部分決策需要的訊息是不完備的,存在着缺失。特別是,越是重大的、一次性的決策,訊息缺失越嚴重。並且,訊息是分散的、主觀的、個體化的。這就是海耶克講的「無知」,無知使得決策變得非常不容易,而更大的麻煩是,許多人不僅不知道自己的無知,甚至認為自己無所不知,結果就出現了海耶克講的「致命的自負」(fatal conceit)。致命的自負常常導致災難性的決策。讓我用希特拉上台和第二次世界大戰的爆發說明這一點。

1930年代初,德國還是一個非常注重家庭背景和學歷的國家。希特拉出身於下層,一個體制外的無業遊民,沒有受過良好教育,舉止粗魯,毫無政府工作的經驗,無論從哪方面看,都不像當總理的料。希特拉1933年元月能被興登堡總統任命為總理,很大程度上拜德國精英們的「致命的自負」所賜。正是德國精英們普遍認為希特拉「成不了氣候」,讓希特拉成了「氣候」。保守派把希特拉扶上總理之位是為了讓他出醜,沒想到是引狼入室。

當時的德國,政府內閣由國家元首任命,毋須徵求國會多數派意見。興登堡總統及其幕僚以為,給希特拉個總理頭銜,相當於把這個「麻煩製造者」關進籠子裏了,用不了多久,他就會出局。但他們的預期都落空了。希特拉上任不久,就利用「國會縱火案」迫使總統簽署了緊急狀態法,取締德國共產黨,停止實施魏瑪憲法中的言論、出版、集會和結社自由。

緊接着,希特拉又通過《總統授權法》,獲得不經國會同意並且不徵求總統意見的情況下的任意立法權,解散了除納粹黨之外的其他政黨,取締了工會。到1933年6月,希特拉已經建立起了事實上的獨裁統治,年邁多病的總統興登堡變成了個擺設。1934年興登堡去世後,希特拉把總理和總統的職能合二為一,擔任「國家元首」,成為名副其實的獨裁者,權力不受任何限制,為所欲為一路狂飆,直到柏林陷落前幾天自殺為止。

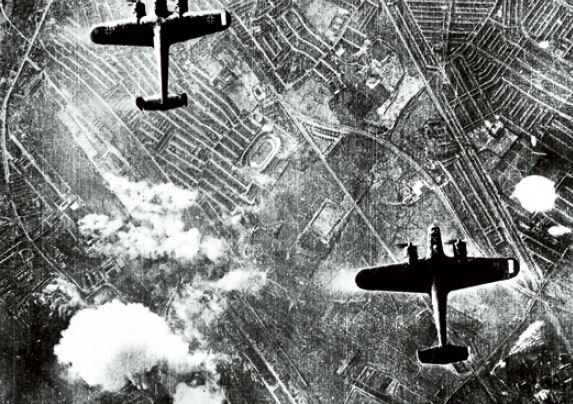

如果說希特拉上台是因為德國精英們的「致命的自負」,第二次世界大戰的爆發則是希特拉自己的自負所致。希特拉沒有想打一次世界大戰,他甚至沒有想打一次歐洲戰爭,他設想的最大規模的戰爭是國與國之間的局部戰爭。即使在入侵波蘭後,英國和法國發出最後通牒,希特拉仍然不認為這兩個國家真的會向德國宣戰。

之前,無論德國軍隊進入《凡爾賽條約》規定的萊茵非軍事區,還是德國吞併奧地利,英法兩國什麼話也沒有說;吞併捷克斯洛伐克的蘇台德地區的時候,英法兩國還與德國簽訂了《慕尼黑協定》,讓希特拉如願以償。經驗告訴希特拉,英國人和法國人都是沒種的膽小鬼,根本沒有膽量向德國宣戰。但這一次,他錯了。納粹德國1939年9月1日入侵波蘭,英國和法國9月3日向德國宣戰!第二次世界大戰由此爆發。這是希特拉上台後第一次失算。

希特拉1941年6月22日對蘇聯發動閃電戰,斯大林毫無準備,驚慌失措,蘇聯毫無還手之力,損失慘重,也是「致命的自負」所致。斯大林知道納粹德國與蘇聯必有一戰,但他認為蘇聯至少還有一年時間備戰。他的推理是:希特拉是個聰明人,不會在兩條戰線同時作戰,在與英國簽訂停戰協定前就對蘇聯開戰,是非理性的。因此,斯大林把來自丘吉爾的警告當作「離間計」,置之不理,對自己情報人員的警告也不屑一顧。

希特拉確實希望與英國簽訂停戰協議,但屢屢被丘吉爾拒絕。希特拉認為,自己已經贏了戰爭(這當然是他的錯覺),丘吉爾之所以拒絕簽訂協議,是因為背後有蘇聯的支持。只要打垮了蘇聯,英國就會乖乖簽訂停戰協議。所以必須先對蘇聯開戰。據說斯大林事後得出的一個經驗是:當你做決策的時候,從來不把自己放在對方的角度思考問題,如果這樣做你就會犯大錯!而把自己放在對方的角度思考,正是理性決策模型的基本要求。

群思陷阱

第二次世界大戰爆發後,美國一直保持中立,直到1941年12月7日日本偷襲珍珠港後才參戰。即便在當時,任何頭腦清醒的人都明白,美國參戰,日本必敗。所以,珍珠港事件令丘吉爾和蔣介石都欣喜若狂。

難道日本政府的決策者就看不明白這一點嗎?他們當然看得明白。海軍大將山本五十六曾警告近衛首相,日本成功對抗美國的時間不會超過一年。在戰後的東京審判上談到對美國開戰決策時,鈴木貞一(戰時任企劃院總裁)回憶說:「海軍打心底認為與美國開戰必敗無疑,只是不願意公開表態。陸軍未必真想打仗,但又激烈反對從中國撤軍。外務大臣堅定地認為,不答應從中國撤軍,與美國交涉斷無希望成功。因此,首相若想避免戰爭,僅存的辦法要麼是讓海軍大臣正式公開其真實想法,要麼是讓陸軍理解海軍未公開的意圖,並同意撤軍。我看得出首相很為難,因為從他個人來講,他覺得自己無力說服海軍或陸軍。」(伊恩.布魯瑪《創造日本:1953-1964》第五章。)

這樣,一群聰明人做出了一個愚蠢的決定,讓日本走上一條自取滅亡的不歸路。類似的情況同樣發生在戰爭後期。在戰敗已成定局的情況下,沒有人願意站出來力主接受《波茨坦公報》,無條件投降,直到白白挨了兩顆原子彈。這就是「群思陷阱」導致的結果。

「群思陷阱」(groupthink)指的是群體中出現的這樣一種現象:群體成員追求「和諧一致」的願望導致了一個非理性的決策。這裏的關鍵是,和諧的願望!這種願望產生了不惜一切代價達成一致的傾向,每個人以團體的立場為自己的立場,不同意見被隱藏起來,或者被置之不理,因而群體表現出高度一致。為了和諧一致,人們甚至忘了群體本來的目標。

在群體中,個體之所以不願意表達自己的真實想法,壓制自己的良心和理智,首先是因為他渴望被群體成員接受,不想成為另類,不想成為團結的破壞者;其次是因為他沒有把握自己的判斷一定是正確的,不願在同事面前暴露自己的「無知」和「固執」;第三是因為沒有人願意承擔責任,既然決策是大家的意見,即使錯了,自己也不需要對此負責。耶魯大學心理學家埃文.詹尼斯最早對群思陷阱做了系統研究(IrvingJanis,1972)。他認為,具有如下特徵的組織最容易陷入群思陷阱:

(1)高度追求和諧團結和團隊精神;

(2)不重視個體的表達自由,不鼓勵創新;

(3)領導人行事專斷,自以為是;

(4)群體成員由提拔任命,背景和信仰過於同質化;

(5)成員之間訊息交流不暢,個體處於孤立狀態;

(6)決策缺少程序規範;

(7)面臨強大的外部壓力、特別是外部威脅,決策要解決的問題既複雜又緊急;

(8)近期決策失誤多,降低了個人的自尊。

上述特徵意味着,層級越高、競爭性越弱的組織,影響範圍越廣、後果越嚴重的決策,越容易陷入群思陷阱。比如,群思陷阱在政治組織比在商業組織更可能出現,在戰爭年代比和平時期更頻繁。

前面講了日本偷襲珍珠港的決策,事實上,在其原著中,詹尼斯把在珍珠港事件中,美國的措手不及作為群思陷阱的典型案例。駐夏威夷的美國海軍將領有一種共同的錯覺:日本人不會進攻夏威夷。所以即使來自華盛頓的警告也沒有引起他們的重視。

一場戰役,日美雙方都陷入了群思陷阱,日本人的群思陷阱把日本送上自取滅亡的不歸路,美國人的群思陷阱讓美國太平洋艦隊損失慘重。

以上我們分別分析了四個非理性決策陷阱。需要指出的是,這四個陷阱不僅是相互關聯的,甚至經常是共同發揮作用。比如,當希特拉變成一尊神(信仰陷阱)的時候,希特拉本人變得不僅更加自負,而且更加不能容忍別人的批評(自尊陷阱),納粹高層必然陷入群思陷阱。

再比如,計劃經濟之所以能在許多國家實施,首先是因為國家領導人有一種信仰:計劃比市場更有利於資源的有效配置和國家的富強;其次是因為領導人很自負,覺得自己無所不知,無所不能,因而有能力制定社會最優的生產計劃;再次是因為領導層陷入群思陷阱:所有決策都能一致通過,聽不到不同聲音;第四是因為領導人很在乎自己權威的尊嚴,很自戀,任何對其權威的冒犯都不被容忍。

如何減少非理性決策導致的災難?最有效的辦法是權力和資源的分散化,以野心對抗野心,以權利約束權力。在競爭性市場中,每個人都可能犯錯誤,但每個人的資源都是有限的,沒有人有機會持續地犯災難性錯誤。像埃隆.馬斯克這樣野心勃勃的人,作為企業家,只有消費者和投資者願意為他的決策買單,他的商業帝國才能生存和發展;即使他因為決策失誤而破產,社會也不會損失太大。但如果他是一個國家的統治者,權力得不到有效制約,就非常可能給人類帶來重大的災難。

——節錄自6月號《信報財經月刊》